対策の立て方とは?

(考え方)

近年の災害の大規模化や今後予想される大規模災害を鑑みると、完全な防災というものは非常に

難しいと思われます。そのため、まずは減災という観点から考えてみます。

弊社が考える対策とは、「素晴らしいBCPを作ろう!!」といったものではなく、

「できることをできるときに行い、

続けていくことで防災能力を向上させる」

と自主防では考えています。

とは言われても、わかりにくいと思いますので、以下にてご説明します。

①現時点での減災

減災とは「震災などによる被害、特に死傷者をできるだけ少なくするよう事前に十全な対策を立てておこうとする考え方。」です。この考え方は次同様の被害が再度被災する(被災していなければ近隣の被災内容)として仮定し、発生した場合の被害を減らすという考え方です。

例えば、「前回20cm床上浸水しコピー機が故障したので、台座等でコピー機等を20cm上げる」や、「前回の地震では社内の棚等が転倒して危険だったので、転倒防止策を行う」といったものです。併せて、"ハザードマップ等で起こりうる災害の種類の確認"、"被災した場合の社員との連絡手段の構築"までは準備しましょう。

②次時点での防災

ここでは、①で考えた減災内容をさらに詰めていきます。被害を抑えた形から、極力被害を出さないために、どういった内容が必要でしょうか。①の例であれば、「浸水する経路はどこで、どうすれば浸水を防げるのか」といった内容になります。侵入経路がはっきりすれば、"緊急時はその箇所に土のうを置く"といった対応策が確立できます。この時、"必要となるもののリストアップ"を忘れないようにしましょう。きちんと予定を立てないと不必要なものを購入したり、不足したりすることがあります。

併せて、社員の安全確保も非常に重要となってきます。"安全確認の方法"や"会社から最寄の避難場所の確認"、"社員を帰宅させる判断基準(JRなどの公共交通機関運休予定)"などを準備します。

③安定した事業計画

安定した事業計画とは、被災した場合の復旧速度や、維持に影響がでてきます。例えば、取引先の1社が大部分を占めている場合、取引先が被災した・もしくは納期が遅くなることから契約が切られたといったリスクは防ぎたいです。業種等によっては取引割合をそう簡単には変更できませんので、その場合の対策も踏まえて行います。

④問題点の洗い出し

③までおこなってきて、どうしても現状では解決できず、予算化や工期の調整が必要になるものが見えてくると思います。"既存設備の補強・建築物の補修・遮水壁設置・雨水溜枡の設置"などです。

必要だからといって無理をしてしまったり、価格や工期を優先するあまり、適切でない設備の選択をする可能性もあります。優先順位・災害リスクを分析し、対策について考えていきます。

⑤防災能力の向上

①~③では現状として対策することができる内容にて防災能力が�向上しています。また、④では不足する対策を計画により向上していく流れができました。しかし、翌年に設備導入したとして、新たな問題点に気づくことがあります。①~⑤の流れを常に循環させ、最適な対策を打ち続けることが重要です。

また、新商品の情報や、最新の災害情報、地区の講習会に参加するなど、常に最新の最新情報を入手することで、継続した能力向上が見込まれます。

※計画と運用について

上記⑤までで自主防が考える流れのイメージをお伝えできたと思います。

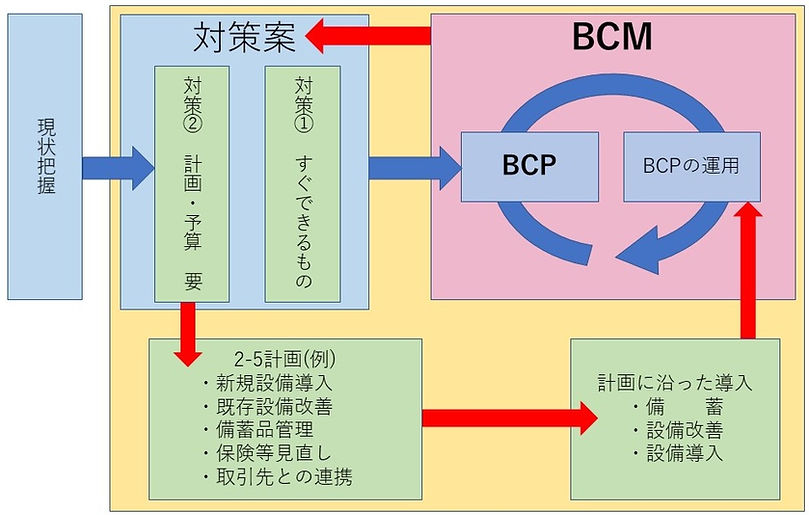

次は、BCPやBCMといった言葉を含め、上記サイクルも踏まえたサイクルを図解します。

こちらの説明につきましては、ぜひ自主防スタッフにお聞きください。